開示請求・口コミ削除

SNSでの誹謗中傷、炎上、風評被害など

ネットトラブルのご相談は弁護士へ

弁護士コラム

- 削除依頼・投稿者の特定

- 全コラム一覧

- 【個人】名誉毀損

- インターネット上での名誉毀損を訴えたい! 慰謝料請求と名誉の回復

-

名誉毀損個人2025年03月04日更新

インターネット上での名誉毀損を訴えたい! 慰謝料請求と名誉の回復

SNSや掲示板などで誰もが気軽に意見や情報を発信できるようになりました。便利になった反面、誹謗中傷や風評被害に悩まされている方が増えているようです。

見知らぬ方からSNSなどネット上で誹謗中傷などを受けた場合、書き込みをした相手を名誉毀損で訴え、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。また、拡散などによって毀損された名誉はどのように回復させればよいのでしょうか。

本コラムでは、インターネットの書き込みが名誉毀損に該当するケースについて、刑事罰や慰謝料請求を行うなどの民事上の責任を追及する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 削除専門チームの弁護士が解説します。悪質な書き込みにお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

-

Google口コミの

ネガティブ投稿 -

SNSでの

誹謗中傷 -

口コミサイトの

ネガティブ投稿

弁護士にご相談ください

お問い合わせに費用は発生しません。

安心してご連絡ください。

1、名誉毀損に該当する書き込みとは?

まず、刑法上の名誉毀損罪が成立する要件を確認した上で、名誉毀損に該当する書き込み、該当しない書き込みの具体例を知っておきましょう。

-

(1)名誉毀損罪とは

刑法 第230条第1項

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条では、以下の要件を満たした場合に、名誉毀損罪が成立すると規定しています。

●公然と

「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数の人間が認識できる状態をいいます。

誰でも見ることのできる掲示板やブログはもちろんですが、特定の人しか閲覧できないように設定されているTwitterやFacebookなどのSNSなどであっても、人づてに書き込まれた事実が多数の人に伝わる可能性があれば「公然と」に該当する可能性があります。

●事実を摘示し

ここでいう「事実」とは、人の社会的な評価を低下させるような具体的な事実をいいます。

人格にかかわる事実だけでなく、病歴や性生活等プライバシーに属する事実も含まれると解釈されており、インターネット上匿名で活動している人の実名を公開することも該当し得ます。

また、基本的には、示されている事実が虚偽か真実かは問題になりません。たとえば、「○○は、痴漢で逮捕されたことがある」という書き込みは、たとえそれが真実であったとしても人の社会的な評価を低下させる具体的な事実にあたります。

●人の名誉を毀損

「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のこととされています。

人の名誉を毀損する書き込みが公開された時点で「毀損した」ことになるため、実際にその人の社会的価値が低下したかどうかは問題になりません。

●故意

刑法上、名誉毀損罪が成立するためには、上記の内容をわざと書き込んだことが必要です。

●違法性阻却事由がないこと

刑法上の名誉毀損罪の成立には、上記4つの要件を満たしている必要があります。

もっとも、憲法21条で認められた表現の自由や知る権利との調和を図るため、以下の要件をすべて満たしたときには、名誉毀損罪は成立しないとされています(刑法230条の2)。

〇「公共の利害に関する事実」

市民が民主的自治を行う上で知る必要のある事実をいいます。まだ起訴されていない犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされ、公務員、政治家に関する事実は、真実であれば処罰されません。

それ以外にも、社会的な影響力のある立場にある人物に関する事実については、公共の利害に関する事実に当たる可能性が高いでしょう。

〇「目的が専ら公益を図ること」

主たる目的が公益目的であることが必要です。

一般大衆の興味や好奇心を満たすため、あるいは、本人の私怨を晴らすためであるとすると、公益目的とはいえません。

〇「真実であることの証明」

書かれた事実が真実であることが必要です。

また、真実でなかったとしても、当該事実を真実であると信じるだけの十分な根拠があり真実であると信じてしまってもおかしくないといえる場合には、名誉毀損罪は成立しません。 -

(2)名誉毀損に該当するケース、しないケース

次に、刑法上の名誉毀損罪に該当する場合、しない場合の具体例を確認していきましょう。

<名誉毀損に該当すると考えられるケース>

- 「○○は、不倫をしている」

- 「○○は会社の金を横領して家を建てた」

- 「○○は前科がある」

これらの内容が、誰を主語としているのかを特定できる場合には、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。

<名誉毀損罪に該当しないと考えられるケース>

- 「○○は馬鹿だ」

- 「○○(政治家)は、××から1億円の賄賂を受け取った」

- 「○○病院は一般人の入院を断ったのに△△(政治家)から金を受け取り入院させた」

「馬鹿」としか書かれておらず、馬鹿であることの根拠を示すような具体的な事実が示されていない場合には、名誉毀損罪の構成要件である「事実」が示されたとはいえません。

また、政治家の贈収賄に関する事実は公共性・公益目的があるとされているため(刑法230条の2第3項)、書き込まれた事実について、真実であることの証明があった場合には名誉毀損罪は成立しません。

では、政治家ではなく「私人」の私生活にかかわる事実であれば、全て公共性が否定されるのでしょうか。その点が問題になった事例を見てみましょう(昭和56年4月16日最高裁判例)。

この事件では、雑誌上で宗教法人Bの当時のC会長の女性関係を報じたAが、名誉毀損罪で訴えられました。しかしながらAは、この報道は公共の利害に関する事実であるとして、争いました。最高裁は、宗教法人のC会長は、この宗教の絶対的な指導者で、その言動は信徒に多大な影響を及ぼしていることや、宗教法人Bの政治的な活動などを通じて社会に多大な影響を与えていると判断しました。また、女性関係の相手方が元国会議員であるということも重要視され、C会長の女性関係は「公共の利害に関する事実」であると認定しました。

したがって、私人の私生活にかかわる事実であっても、その者がたずさわる社会的活動の性質、影響力の程度などによっては、公共性が認められる場合があるとされています。

2、名誉毀損罪と隣接した刑事罰

-

(1)侮辱罪(刑法231条)

刑法 第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

侮辱罪は、令和4年に行われた刑法改正で厳罰化し、令和4年7月7日より施行されています。なお、改正前の処罰内容は「拘留または科料」でした。

侮辱罪における「侮辱」とは、他人の人格を否定する行為を指します。たとえば、SNSや掲示板など、不特定多数の方が閲覧する可能性がある場所で、個人に対して人格を否定する書き込みが行われたものの、具体的な事実が書かれていない場合、侮辱罪が成立する可能性があります。

ただし、侮辱罪によって保護しているものは、被害者の外部的な名誉です。したがって、被害者個人が特定の言葉を書き込まれたことで傷ついた、悲しかったというだけでは罪に問えない可能性があります。また、広く拡散される可能性がある掲示板などではなく、個人のやり取りが行われるDMやチャットなどで人格を蔑視する行為が行われた場合も、罪に問える可能性は低いでしょう。 -

(2)信用毀損罪・業務妨害罪

刑法 第233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

支払能力や商品の品質・効能など、経済的側面における人の社会的評価について、真実に反する噂・情報を流された場合には、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。

たとえば、「△△病院の○○という看護師はマスクをしないで患者の対応をする」などの真実と異なる書き込みが行われたときは、罪に問える可能性があるといえます。

3、刑事における名誉毀損と民事における名誉毀損

名誉毀損が成立する場合、書き込みをした相手は刑事罰を受ける可能性があり、その相手に対して民事上の責任を負わせることができます。

-

(1)刑事罰

書き込みをした相手を告訴し刑事罰を科すことは、最も強力な再発防止手段といえます。

相手が誰なのかを特定する前に告訴や被害届を提出することは可能ですが、犯人を特定してからのほうが警察に動いてもらいやすいようです。

事前に証拠資料を収集する必要がある場合もあります。告訴状を提出する前に、所轄の警察署に相談するか、インターネットにおける名誉毀損事件を手掛けている弁護士に相談してみるとよいでしょう。 -

(2)民事上の責任

民法709条、710条を根拠に、名誉を毀損する書き込みをした相手に不法行為責任を問うことができます。基本的に、書き込みが原因で金銭的な実害を被っている場合には損害額を、精神的苦痛に対しては慰謝料等を請求することになるでしょう。

-

(3)刑事における名誉毀損と民事における名誉毀損の違い

名誉毀損で刑事罰を科すためには、具体的な事実が示されていることが必要でした。

他方、民事では、具体的な事実を示すことのみならず、その人の社会的評価を低下させるような意見や論評を書き込んだ場合にも、名誉毀損として不法行為責任を問うことができる可能性があります。

また、刑事罰を科すためには、わざと書き込みをしたことが必要ですが、民事上の責任を問う場合には、過失による行為も対象となりえます。

4、名誉毀損をした相手に慰謝料や謝罪文の掲載を請求する方法

名誉毀損に該当する書き込みをした相手に慰謝料を請求する方法を解説します。

-

(1)証拠の保存

まずは、問題となっている書き込みを証拠として保存しなければなりません。該当する書き込みのあるページだけでなく、ページのURLや書き込みをした日時も確認できる方法で証拠を保存してください。

慰謝料を請求した途端、相手が支払いを免れるために当該書き込みを削除する可能性もありますから、証拠の保存はできるだけ早く行った方がよいでしょう。 -

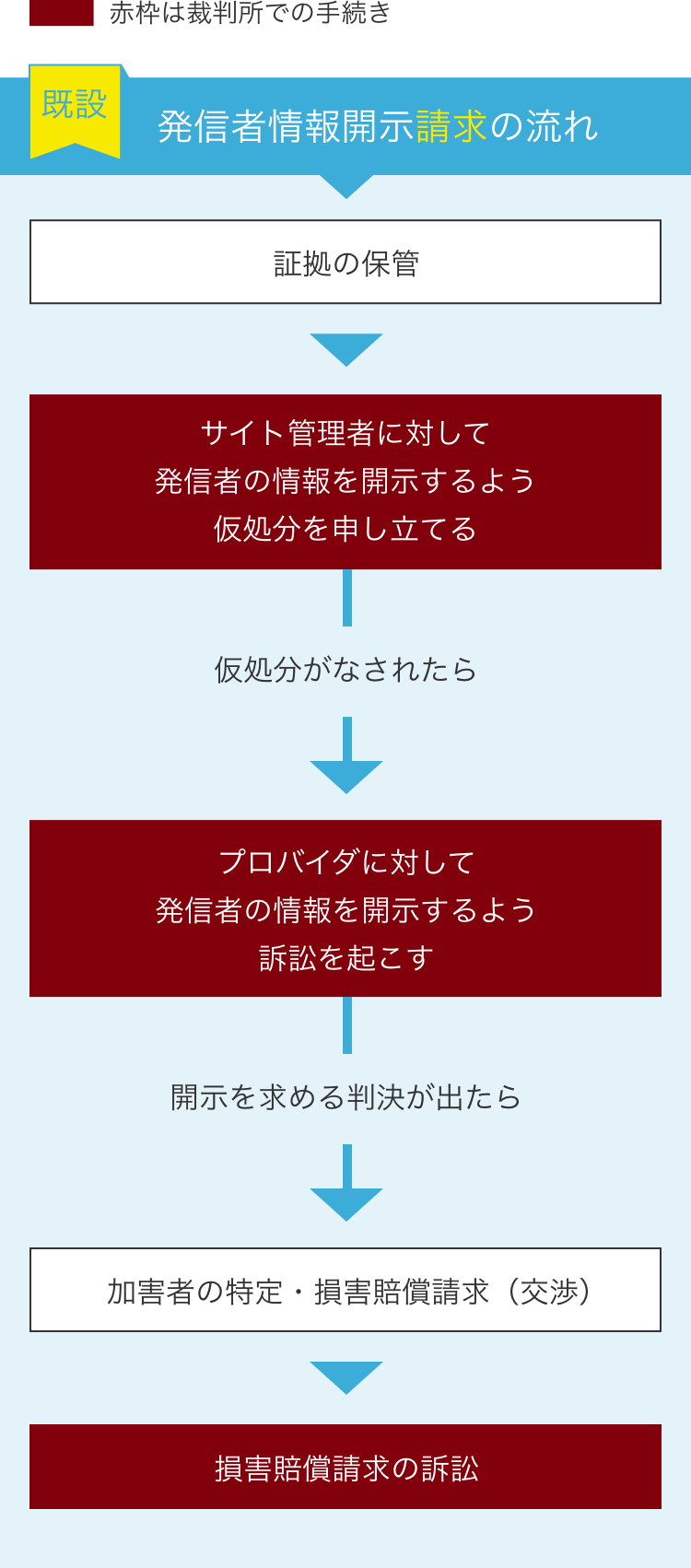

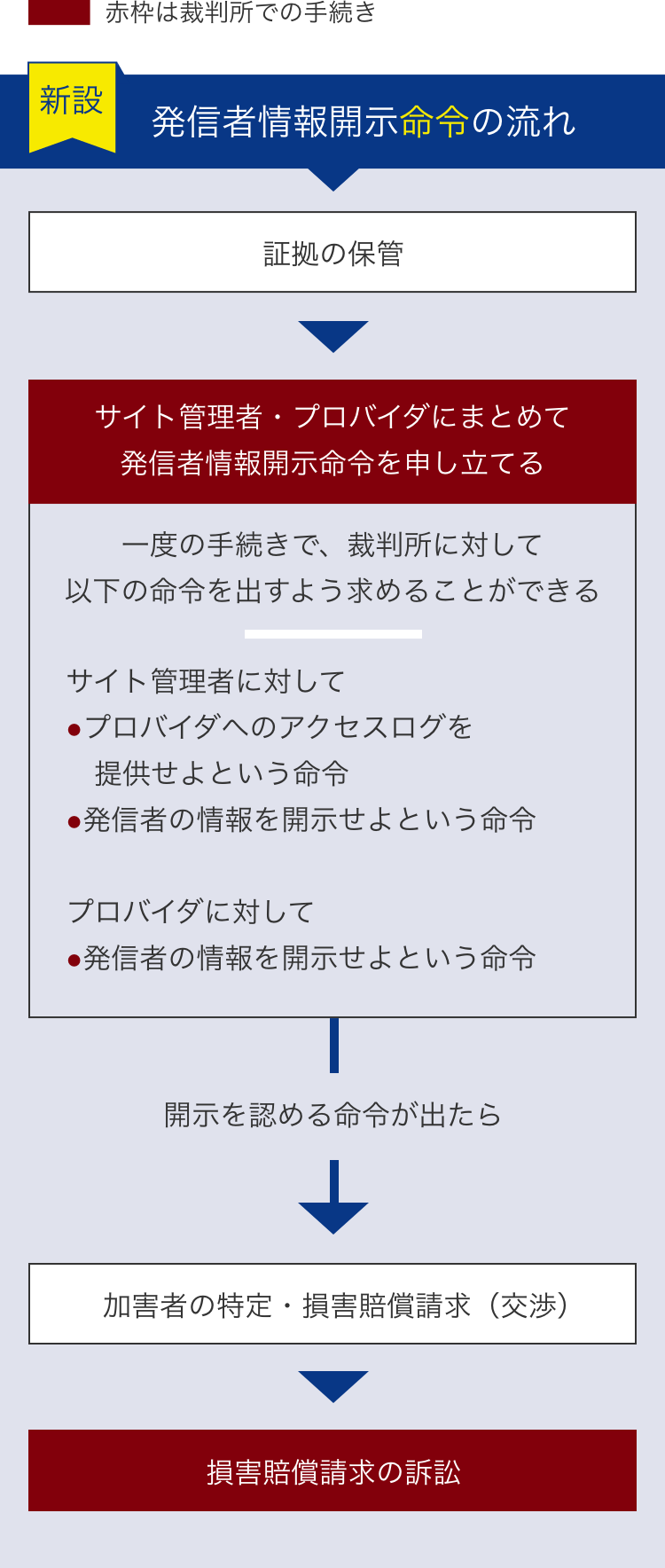

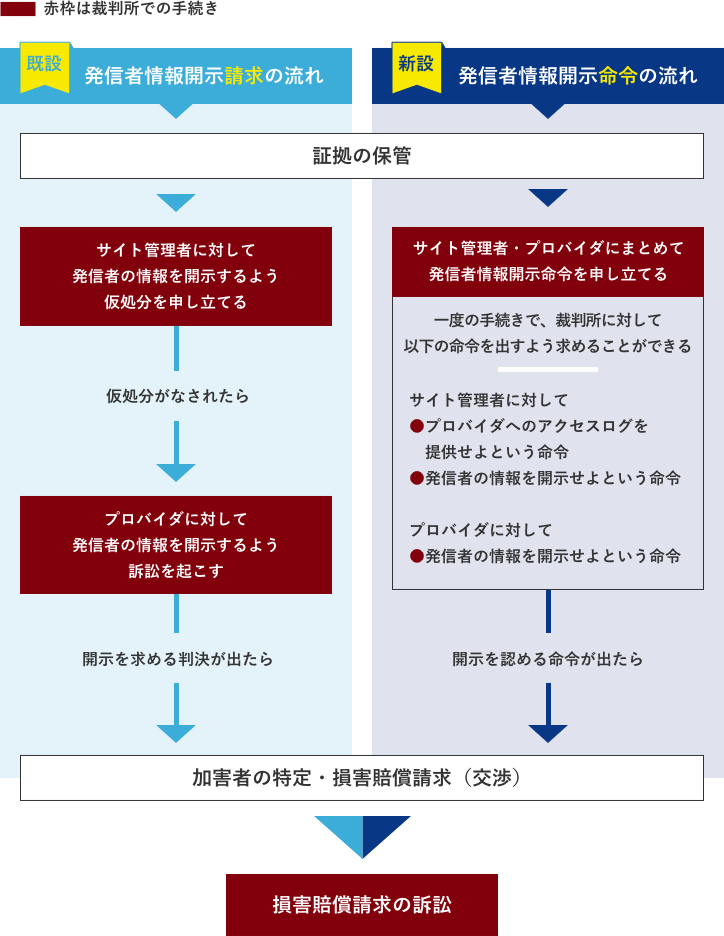

(2)発信者情報開示請求・発信者情報開示命令

発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて、書き込みをした人物の情報を開示するようプロバイダに求める手続きです。

プロバイダに任意で情報の開示を求めることも可能ですが、プロバイダの多くは、個人情報保護の観点から情報の開示に積極的ではないため、多くのケースでは裁判上の手続きを行うことになります。

名誉毀損を理由に発信者情報開示を求める際の要件は、以下のようになります。- 被告が開示関係役務提供者に該当すること

- 原告の社会的評価を低下させる書き込みがなされていること

- 書き込みに公共性・公益性がないか、それらがあっても書き込みが真実ではないこと

- 発信者情報の開示を受ける正当な理由が存在すること

- 被告が発信者情報を保有していること

これらの要件に該当する場合は、「発信者情報開示請求」だけでなく、「発信者情報開示命令」の手続きを行うことが可能となります。発信者情報開示命令とは、発信者情報の開示を求める手続きの簡略化を図るため、令和4年10月1日より使用できるようになった新たな手続き方法です。

「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」の、手続き方法の違いは以下図の通りです。

ただし、どちらの手続きで進めたほうがよいかは、インターネット上で名誉毀損投稿をされてしまった場所や状況、数など、個別の事情によって大きく異なります。弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。

-

(3)慰謝料請求

書き込みをした人物の特定ができたら、多くのケースでは、まず、慰謝料請求を内容とする書面を送付することになるでしょう。相手が慰謝料の支払いに応じるようであれば良いのですが、支払いに応じない場合には、訴訟を起こすことも視野に入れて交渉をしていくことになります。

名誉毀損を理由とする慰謝料請求訴訟では、数十万円から100万円程度の金額が認められている例が多いようです。また、書き込みをした相手を特定するために要した弁護士費用についても、多くの裁判例で認められているようです。

インターネットにおける名誉毀損を理由に慰謝料請求をするためには、法的知識が必要です。迅速かつ的確に事態の収束を目指すなら弁護士に相談することをおすすめします。 -

(4)謝罪文の掲載を求め名誉回復を目指す

名誉毀損をした本人が著名人やインフルエンサーだった場合、広く拡散されやすく、結果的に被害が大きなものになってしまいがちです。そのため、ただ当該投稿の削除を求めて慰謝料を請求するだけでは、誤って伝えられてしまった事実を正しく認識しなおしてもらうことは非常に難しくなってしまう可能性が高いでしょう。

このようなとき、相手方に謝罪文の掲載を求めることができます。謝罪文の掲載を求める場合、慰謝料を請求する場合と同様、まずは交渉によって相手方に働きかけ、交渉が決裂してしまったときは、裁判を提起して判決を仰ぐことになります。

個人での対応は非常に難しいケースがほとんどであり、場合によっては火に油を注いでしまう可能性があります。なるべく被害を拡大させないようにしながら、名誉回復を図りたいとお考えであれば、インターネット上のトラブルについての知見が豊富な弁護士に対応を依頼することを強くおすすめします。

5、まとめ

インターネット上で、悪質な書き込みを見つけたときは、感情的に反論したり仕返しをしたりするのではなく、冷静に法的措置について検討しましょう。正当な方法で書き込みの削除を求めたり、書き込みをした相手を特定して慰謝料を請求したり、刑事告訴したりすることができる可能性があります。

ベリーベスト法律事務所では、インターネット上の名誉毀損事件について知見が豊富な弁護士を中心とした削除専門チームを結成し、幅広くご依頼を受けております。まずはご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。

インターネット上の誹謗中傷や風評被害などのトラブル対応への知見が豊富な削除請求専門チームの弁護士が対応します。削除してもらえなかった投稿でも削除できる可能性が高まります。

誹謗中傷や風評被害などのインターネットトラブルでお困りの際は、お電話やメールにてお問い合わせください。

※記事は公開日時点(2025年03月04日)の法律をもとに執筆しています

同じジャンルのコラム【個人】名誉毀損

-

名誉毀損個人2025年03月04日更新

SNSや掲示板などで誰もが気軽に意見や情報を発信できるようになりました。便利になった反面、誹謗中傷や風評被害に悩まされている方が増えているようです。 ...

SNSや掲示板などで誰もが気軽に意見や情報を発信できるようになりました。便利になった反面、誹謗中傷や風評被害に悩まされている方が増えているようです。 ... -

名誉毀損個人2023年02月06日更新

Twitter(ツイッター)は、リアルタイムで気軽に情報を流し受け取れるツールとして、今やSNSの代表格ともいえる存在となりました。しかし、この利点は場合によ...

Twitter(ツイッター)は、リアルタイムで気軽に情報を流し受け取れるツールとして、今やSNSの代表格ともいえる存在となりました。しかし、この利点は場合によ... -

名誉毀損個人2023年01月25日更新

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、さまざまな話題について匿名で投稿できるインターネット上の掲示板です。匿名という性質からか、知らないうちにいわれのない誹謗中傷...

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)は、さまざまな話題について匿名で投稿できるインターネット上の掲示板です。匿名という性質からか、知らないうちにいわれのない誹謗中傷...